岡山県のソウルフード、ママカリ。

アジが少ない岡山県では、ママカリはその代役を務める魚として古くから親しまれてきました。

当然釣りの方も発展しており、そのレベルの高さは他県の及ぶところではありません。

ということで今回は、そんな岡山県で研ぎ澄まされてきた「岡山流・究極ママカリサビキ術」を大公開!

仕掛けや釣り方を分かりやすく解説していますから、最後まで読んでやってください。

実際に釣っている動画を見たい方はこちらもどうぞ。

餌釣り、ルアー、フライなどジャンルを問わず身近な水域での釣りを楽しんでいます。

「釣りの楽しさをお届けする」をモットーに、初心者の方にも分かりやすく釣りの情報を発信中!

\SNSもよろしくね!/

ママカリを食べるのは岡山だけ?

岡山でママカリと呼んでいる魚の正式名称は「サッパ」です。

日本全国どこでも釣れるのですが、関東の方では釣れても食べない人が多いようですね。

確かに岡山県がサビキ釣りでアジ・サバ・イワシなどがたくさん釣れるなら、私もわざわざママカリを狙いに行かないかもしれませんが。

虫が付いていたり、小骨が多いのも好まれない理由かもしれませんね?

でも虫はウロコと一緒に取れるし、小骨は揚げたり酢に付ければ気になりません。

美味しい魚なので、釣れたらぜひ食べてみてくださいね。

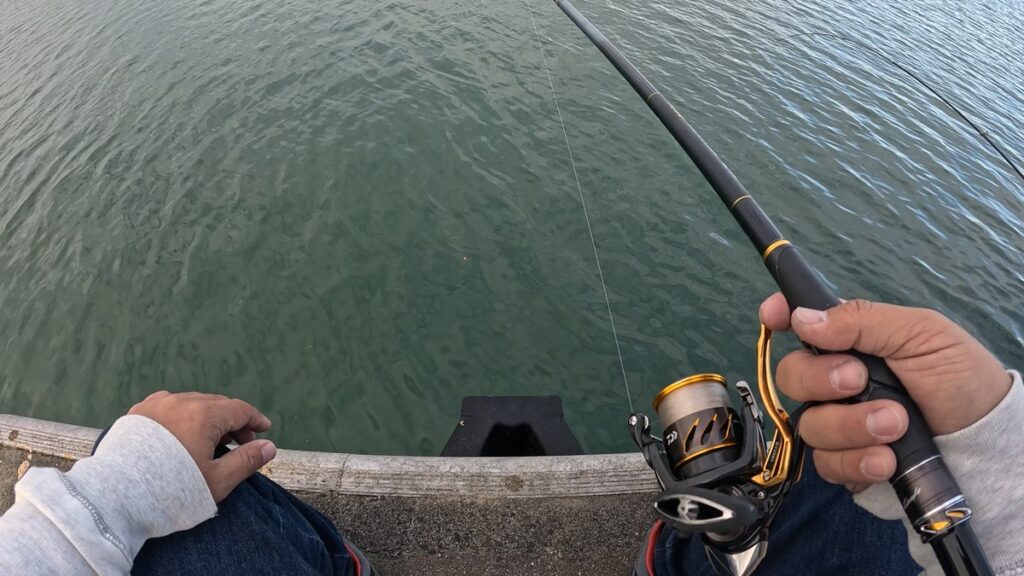

釣り場で出会った岡山県のママカリサビキの常連さん。

この写真に全てが表れていると言っても過言ではありません。

道具類を置いている位置まで完璧。

これを見ただけで分かる人は分かるはず。

「どういうこと?」というそこのあなた!

この記事を読めばあなたも数釣り名人の仲間入りかもしれません。

それでは見ていきましょう。

仕掛け

- 磯竿…2号5m

- スピニングリール…2500番

- ナイロンライン…3号

- 発砲ウキ…7号

- サビキ針…6号(ハリス1.5号)

- ナス型オモリ…4号

- 集魚板…6枚

- 置き竿…磯竿3号5m

- 置き竿用リール…適当

- 置き竿用オモリ…20号

磯竿は2号5m程度のものを使ってください。

1号ではオモリの負荷に負けてサビキにくいし、とはいえ3号にもなると重くて疲れます。

また5m近い仕掛けを使うので、それ以上の長さが必要になります。

リールは2500番がおすすめです。

ママカリは小さい魚ですが、一度にたくさん掛かると巻き上げるのに力が要りますし、とはいえリールは大きすぎても重いので、この番手が丁度いいですね。

ラインはナイロンの3号を巻いておいてください。

道糸はまず中通しの発泡ウキに通します。

大きさはメーカーにもよりますが、7号ぐらいを選んでおけばOK。

ウキ止めは付けず、スルスルと動くようにしておきます。

これはアタリを取るためではなく、自分の糸がどこにあるのかを周りの人に伝えるためのマナーです。

土日ともなれば釣り人でごった返すポイントでは、こうしておかないと横の人の仕掛けと絡んでしまう恐れがあるんですね。

そうすると仕掛けの復旧に時間がかかって、釣果も下がります。

針のサイズは6号で、道糸3号ハリス1.5号のタイプを選びましょう。

道糸1.5号、ハリス1号のタイプもありますから注意してください。

「たかがママカリにそんなに太い糸はいらないでしょ?」と思うかもしれませんが、問題はそこではありません。

ママカリは食い上げてくることも多く、仕掛けがぐちゃぐちゃにされることがあります。

そんな時に太い糸を使っていれば何とか直せるんですね。

ハリスを太くしても食いは落ちないし、釣れている時は少しでも早く仕掛けを再投入する方が大事なんです。

金針と白針のタイプがありますが、多くの人は金の方が釣れると言います。

検証してみたことがあるんですが、私も何となくそんな気がします。

ただし誤差の範囲内とも言えますし、色々試すのも大事ですね。

また、こちらの商品は全長235cmあるんですが、これをもう1つ連結して使います。

15本針の長いタイプも販売されているんですが、仕掛けが絡まって復旧できない時に、半分だけ交換できるので経済的です。

ママカリは上の方に多い魚なんですが、深いところにアミエビがいるとタナが下がります。

またコマセが沈むとそれを追っていく奴もいるので、底近くで釣れることも結構あります。

そのため長い仕掛けで上から下まで一網打尽にするわけですね。

仕掛けの一番下には4号のナス型オモリを付けておきます。

コマセカゴを付けてもいいんですが、沈むのが遅くて道糸が張りにくいのでアタリが取れなかったり、さびく時に水圧で重く感じます。

さびくのが楽なのは3号ですが、食い上げられにくいのは4号です。

集魚板はすぐ錆びるし高いので、自作する人が多いですね。

取り付ける位置は針と針の間で、1つの仕掛けに2つずつ。

そして連結部と、一番上のスナップに1つの合計6つ使用します。

本来一番上はいらないのですが、これは仕掛けの一番上がここである、という目印です。

先ほどの発泡ウキはスルスル動くので、あくまで糸の位置が分かる横方向の目印なので、役割が違うんですね。

コマセはアミエビと米ぬかを混ぜたものを使いますが、米ぬか自体はママカリに対しては集魚効果はほとんど期待できない、単なる増量剤です。

というのもママカリは回遊してくればコマセを撒かなくても釣れますし、コマセを撒いたからと言って群れを寄せるほどの力はありません。

だからアミエビ単体で使用する方が餌としての純度は高いのですが、コスパを重視してもさほど問題はないんですね。

ちなみに米ぬかは買わなくても、精米機があるところに行けば無料で手に入ります。

釣り方

さびく

仕掛けを海中に入れたら、ゆっくりと竿を上に上げ、またゆっくりと下げていきます。

サビキ釣りの名前の通り、これが「さびく」という動作ですね。

この動きが強すぎるとママカリが食い損ねたり、掛かっても口が切れてばれてしまいます。

音を立てる

仕掛けをさびく時に仕掛けの一番上の集魚板と発泡ウキで水面をピチョンと叩いてやります。

この動作は毎回するわけでなく、アタリが無いときにたまに2~3回行ってやるだけでOK。

ママカリは音に反応するので、こうして気を引いてやるわけですね。

近くの停泊船からドボドボと排水されている場合、ママカリがそっちに集まってしまって釣れなくなることもあります。

追い食いさせる

ママカリが掛かってもすぐに取り込んではダメ!

そのまましばらく待つと他の針にも2匹目、3匹目がかかります。

これを追い食いと言って、多いときは全ての針にママカリが掛かって、さながら鯉のぼりのようになります。

注意点としては、追い食いさせている間は竿を曲げてしっかり糸を張ってやること!

そうしないと仕掛けがグチャグチャにされます。

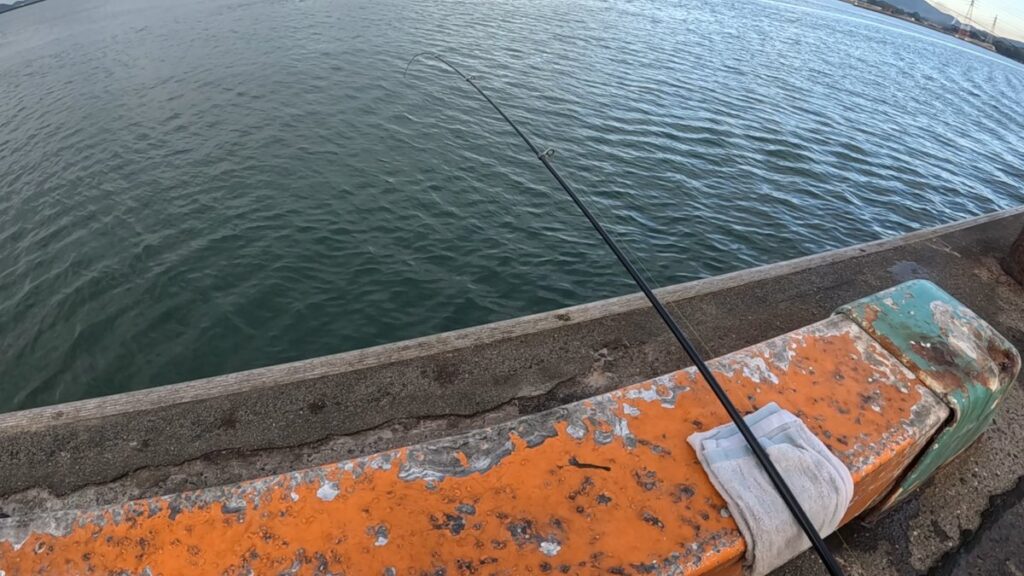

置き竿を使う

またママカリは仕掛けを放置していても釣れますから、置き竿を用意して2馬力で釣りをしましょう。

シーバスロッドでも何でもいいんですが、おすすめは磯竿3号の5mです。

3号はいささかヘビーに感じるかもしれませんが、置きっぱなしで使うので竿の重さは気になりませんし、この後ご説明する重いオモリをぶら下げるにはこれくらいが丁度いいです。

周りの人に仕掛けの位置を気付いてもらえるよう、置き竿の仕掛けにも発泡ウキを取り付けてください。

ただし置き竿はさびかないので集魚板は取り付けません。

そしてこれがミソなのですが、置き竿にはオモリは20号を取り付けましょう。

これによってママカリが食い上げて仕掛けがぐちゃぐちゃになるのを防ぐことができます。

置き竿の下に濡らしたタオルを置いておくと傷がつきにくく、手をふくのにも便利です。

クランプ式の竿受けがあればいいですが、なければ濡らしたタオルの上に竿を置けばいいです。

魚の外し方

- 右手は竿を持ったまま。

- 左で仕掛けの下にあるオモリを持つ

- 仕掛けを張り気味にする。

- ママカリの重量を活かして上に振り上げる

- ママカリが頂点に来た時、左手を下に降る

- ママカリが全部落ちる

ママカリが一度にたくさん掛かったら、ちまちまと一匹ずつ外すのは非効率です。

ママカリは口の皮が薄いのでよく切れてポロリと落ちますが、その口の弱さを逆に利用して振り落とすのです。

そしてすぐに仕掛けを海に戻して、それから振り落としたママカリを拾いに行きましょう。

釣れたイコール、群れがまわって来ているチャンスタイムなので、この時間を活かせるかどうかで釣果が変わります。

ちなみに地元の常連の中にはこんなものを自作する人もいます。

白いボウルにママカリを落とすと、底に開けている穴に落ちていきます。

このボウルはママカリが飛び出さない為の蓋でもあります。

ボウルを取ると、その下にはピンクのバケツがあります。

このピンクバケツは側面に穴がたくさん開いており(洗濯物用?)、ある程度ママカリがたまったら、持ち上げるとママカリだけを取り出せます。

ピンクバケツの内側に黒いメッシュが張られていますが、これはカタクチイワシなど小さい魚が釣れた時に穴に挟まるのを防止するものです。

クーラーボックスをいちいち開閉する手間をなくすためですが、ここまでやらなくてもいいと思います(笑)

回遊待ち

ママカリがずっと釣れ続けるということはなく、必ず群れはどこかに移動してしまいます。

そうなると凄腕のベテランだってどうにもできません。

ということで岡山のママカリ釣り師たちは、釣ったママカリを回遊待ち中に捌いて処理します。

その間も置き竿が仕事をしてくれているし、家に帰ってからやることを減らして、その時間を釣りに充てているわけですね。

仕掛けの復旧

常連のじいさん達の後ろには高確率で竿立てがあります。

投げ釣りをしているわけじゃないのに何故か分かりますか?

サビキ釣りをしていたら仕掛けが絡むのは避けられませんが、そんな時に竿立てを使えば両手がフリーになるので直しやすいのです。

地面に置いてもいいんですが、近くの人に踏まれるかもしれないし、迷惑ですよね。

仕掛けの片付け

釣りが終わったら、サビキの針や集魚板など金属部を中心に霧吹きで塩分を洗い流しておきましょう。

これをしないとすぐに錆びてしまいます。

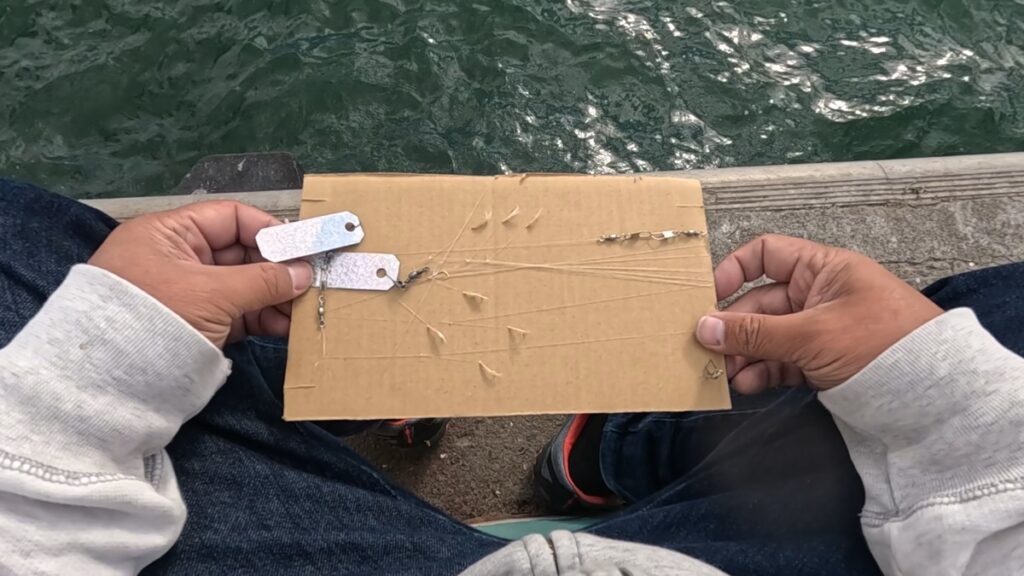

岡山のママカリ釣り師たちは、仕掛け巻きにダンボールを利用します。

でも私は普段は100均一で購入したカラーボードをカットしたものを使っています。

そっちの方が耐久性、耐水性、針の刺しやすさ全部上なので。

仕掛け巻きを準備していない人は、こうして釣場にゴミを捨てる傾向があります。

危ないし、みんながこんなことをしていたらいつか釣り禁止になりますよ!

最後に

岡山流・ママカリサビキ術の解説でしたが、いかがでしたか?

この方法なら誰でもたくさん釣れますから、ぜひあなたも美味しいママカリを食べまくってください!

ルアーで釣る方法に関しては、こちらの記事をどうぞ!

コメント

コメント一覧 (6件)

コマセがないなら水を撒けばいいじゃない!

前日からのオキアミ用意が手間なのと臭いが嫌でサビキは避けてました

ママカリングといい発想がすごい

仕事帰りの夕方〜夜に釣れたら最高なんですが、どうなんでしょう?

とりあえずやってみようかな

今夜が山田さん、まいどです!

ママカリは明るい時間の方が釣りやすいと思います。

私も夜間はいい思いをしたことがありません。

しかしナイトゲームを確立したら、またママカリの楽しみが増えますよね~

そう考えるとワクワクします♪

是非自由に楽しんで下さい!

先生の指針通りにして数釣りができました!!!

同行者達に、「この仕掛けセット神がかってたね(なおたろうさんがまともに釣れてるの初めて見たよ)」と言われて、

自分で考えた仕掛けかのようにドヤってしまいました!!

そのあと二軒屋商店で買ったデカアジと比べても遜色ない味でした。釣った魚の価値を決めるのは自分ですよね。

寄生虫はめっちゃ泳ぐの速くてビビりました。笑

なおたろうさん、お久しぶりです!

ママカリ数釣り成功、おめでとうございます!

ルアー、餌、サビキまで覚えるとは…

なおたろうさん、立派な釣り師になられましたね!

二軒屋商店!

行動範囲が私とかぶりますね~!

ママカリ、美味しいですよね。

私は今回は焼いて三杯酢に漬けてますが、やばいほどご飯が進みます♪

寄生虫の泳ぎは見たことがありませんでした。

あまり早く泳ぐイメージがありませんでした。

教えて頂きありがとうございます!

サッパヤドリムシ泳ぐんですか!

驚きです

もしかして游いでママカリの背に飛び乗るカンジ?

まさにママカリライダー

そうなんです、サッパから外したけど殺すのも忍びなくて、そのまま同じバケツに入れてたらメダカくらいのスピードで泳いでました。

そのあとサッパに再び食いついてイラッとしました 笑

だいたい背中に、前向きに乗ってるし、まさにサッパライダー!

甘い汁を吸うためなら努力を惜しまないタイプの嫌われ者。彼らを見習いたいと思いました。

エラにつく奴→口中につく奴→ライダーという系統で進化してきたらしくて、最新タイプみたいです。

ウオノギンカ(魚の銀貨)という名前になったらしいけど、イワシコバンに負けた感じが悔しいです。どうでも良い。

長文・にわか、失礼しました!