あなた

あなた何だよ~、サキビ釣りって全然釣れないじゃん…

サビキ釣りなら初心者でもたくさん釣れるとよく言われますが、実際にやってみたらサッパリ釣れないなんて珍しくありません。

サビキ釣りって正解と間違いがすごくハッキリしている釣りなので、ハマれば爆釣だけど外すと箸にも棒にもかからない釣りなんですよ。

でもサビキ釣りやめようかな…なんて悩む必要はありません!

この記事ではあなたが釣れない理由と、そんな渋い時でもアジに口を使わせる爆釣仕掛けを公開しています。

ぜひこの記事を参考にして釣りまくってください♪

餌釣り、ルアー、フライなどジャンルを問わず身近な水域での釣りを楽しんでいます。

「釣りの楽しさをお届けする」をモットーに、初心者の方にも分かりやすく釣りの情報を発信中!

\SNSもよろしくね!/

釣れない理由

回遊状況

サビキ釣りで釣れる魚種はアジ、イワシ、サバ、サッパ(ママカリ)が4大ターゲットですが、これらはいずれも回遊魚なのでいつでも釣場にいるわけではありません。

回遊を外すとどんなにサビキ釣りが上手な人でも手ぶらで帰るハメになるので、まずはその地域にアジが回遊してきているかを事前に調べましょう。

まずはお持ちのスマホを使い、ANGLERSなどの釣果アプリでここ最近の釣果を検索してみましょう。

もし釣れていても2週間も前の情報だったら全くアテにならないので注意してください。

一番確かなのは釣具屋さんを2店舗以上ハシゴして確認することで、店頭のホワイトボードに釣果が書かれていることが多いですよ。

ポイント

釣場についたらたくさんの人がサビキ釣りをしていてポロポロ釣れていて期待がもてそう!

ちょっと待ったァー!

いくらその一帯に魚が回遊してきているからってどこでも釣れるわけじゃありません。

例えば波止のコーナーでは爆釣なのに、そこより内側に入ると全く釣れないなんてことは普通にあります。

夏の豆アジなんかは港の奥までいますがそれは例外で、回遊魚は基本的には潮がよく動くところの方が可能性が高いのを覚えておきましょう。

とはいえ潮が速すぎるとコマセが流されていってしまうので、目安としては20~30cm/秒くらいのトロトロと流れるぐらいがベストです。

この辺は水面の泡やゴミでだいたい分かれば大丈夫ですよ。

水深

周りの人は釣れているけど自分は釣れない…そういう時のほとんどは水深=ウキ下が合っていないと思って間違いありません。

よく釣っている人が優しそうな感じなら「どれくらいの水深で釣れますか?」と聞くのも1つの手ですね。

ただ基本をお話しするならアジは底、サバは中層、イワシとサッパ(ママカリ)は表層に多い魚です。

そこからスタートし、釣れない時は徐々にウキ下を調整していくのが正解ですよ。

コマセの範囲

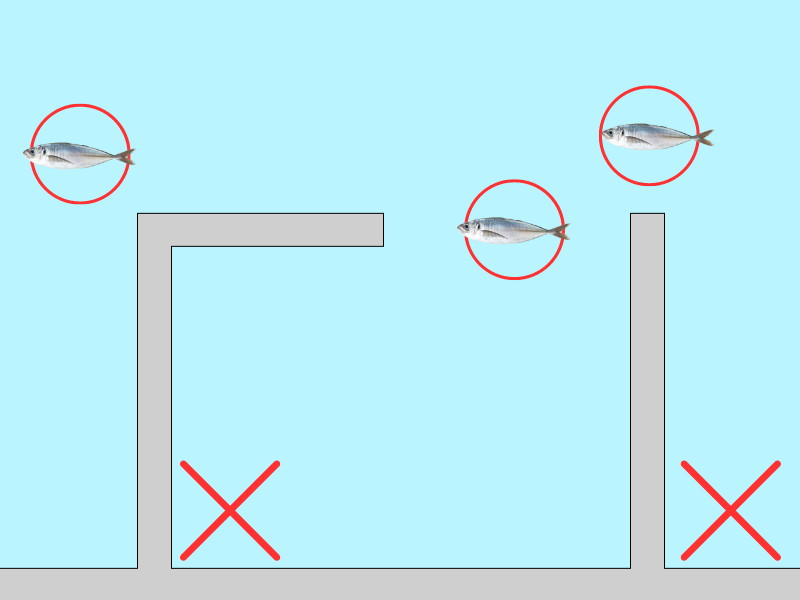

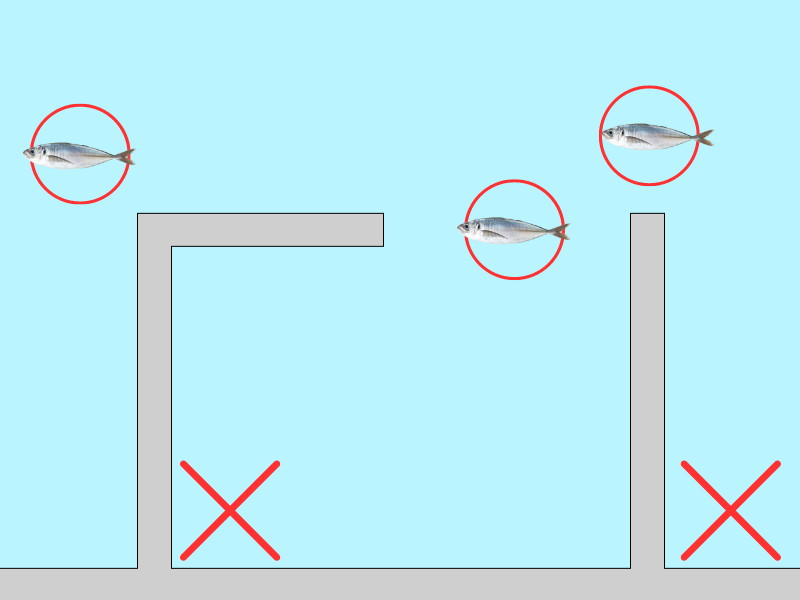

よくあるのがウキ下は水深7mなど深い場所を攻めようとしているのに、潮が速くてコマセが底に届いていないケースです。

フタがないカゴはコマセの出がよすぎて着水から2mくらいでほとんどが出てしまいます。

潮が緩ければそれでも底に届きますが、潮が速いと潮下に流されてしまうのであなたのウキの下には魚は寄ってきません。

それを加味したポイント選択や、上カゴ(プラカゴ)と言ってコマセを出す量を調整できるカゴを使うなどの工夫が必要です。

仕掛け

周りの釣っている人が使っている仕掛けをよく見ると、あなたの仕掛けと違うところはありませんか?

実はサビキ釣りといっても大きく分けると3つの種類があるんですね。

- 足元に落とし込む足元サビキ(逆サビキ)

- 沖の底をダレクトに攻めるぶっ込みサビキ

- ウキを付けて沖に投げる投げサビキ

それぞれに得意なことと苦手なことがあり、魚種と状況に合わせて使い分ける必要があるんです。

例えば私が住んでいる岡山県(瀬戸内海)では99%の人が足元サビキで、投げサビキやぶっこみサビキなんて釣具屋にもあまり置いていません。

何故なら岡山県はアジがあまりいないという稀有な地域(笑)で、サビキ釣りのターゲットはもっぱらサッパ(ママカリ)。

サッパ(ママカリ)は表層付近に多く岸沿いを回遊しているので、コマセの出がよくて手前を手返しよく攻められる足元サビキが理に適っているわけですね。

それに瀬戸内海は干潮の差が大きい=潮が速いので、ぶっこみサビキだとカゴが長されてコマセとサビキが同調しないので使いにくいんです。

これが鳥取県(日本海)に行くとメインターゲットがアジに代わるのですが、アジは昼間は基本的に底にいることが多い魚。

また夏~秋の豆アジ(10cmぐらいの小さいアジ)を除くと、アジは岸近くを回遊しないのでほとんどの人が投げサビキで沖を攻めています。

仕掛けの選択を間違えると10mしか離れていないのにお隣さんは100匹、自分はボウズという悲惨なことになります(笑)

これに関してはその地域の釣具屋さんに聞いて確認するのが一番ですね。

コマセの量

最初の一匹が釣れるまではコマセは多めに撒いてください。

コマセには沖にいる魚を引き寄せるほどの力はありませんが、すぐ近くの魚を寄せたり回遊してきた魚を足止めすることができます。

いったん釣れたら群れがそこにいるということなので、ここからは一投あたりの撒き餌の量は減らしてかまいません。

群れの規模が小さいのに撒きすぎると、魚がコマセでお腹いっぱいになったりサビキを発見できないケースも増えてきます。

その代わり切らせないようには注意してくださいね。

またコマセは残りが少なくなってくると水っぽくなって空中でバラけてしまうので、地面にトントンと打ちつけて水を切ってから投げましょう。

最後はちゃんと海水で流してキレイにして帰りましょう。

時間帯

回遊魚が一番よく釣れるのは朝と夕方で、日中は群れの規模が大きければいいのですが小さければ厳しい釣りになるでしょう。

だから7~10時や15~18時など、朝か夕方を絡めた釣行にするのが効率よく釣るためのコツ!

また回遊魚は夜行性ではありませんがアジとサバに関しては常夜灯があれば夜でも釣れます。

ただサビキ釣りは仕掛けが長いし針が何本も付いているので、初心者の方には夜はやりにくいのでおすすめできません。

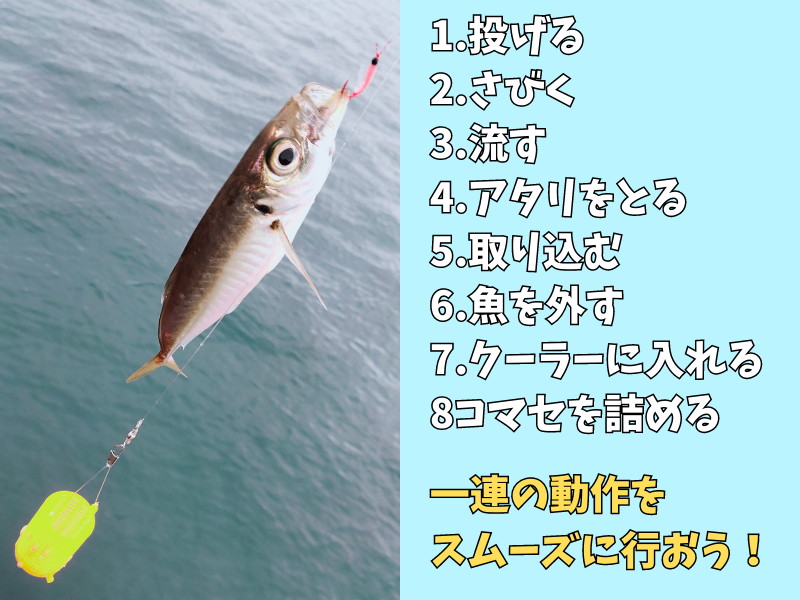

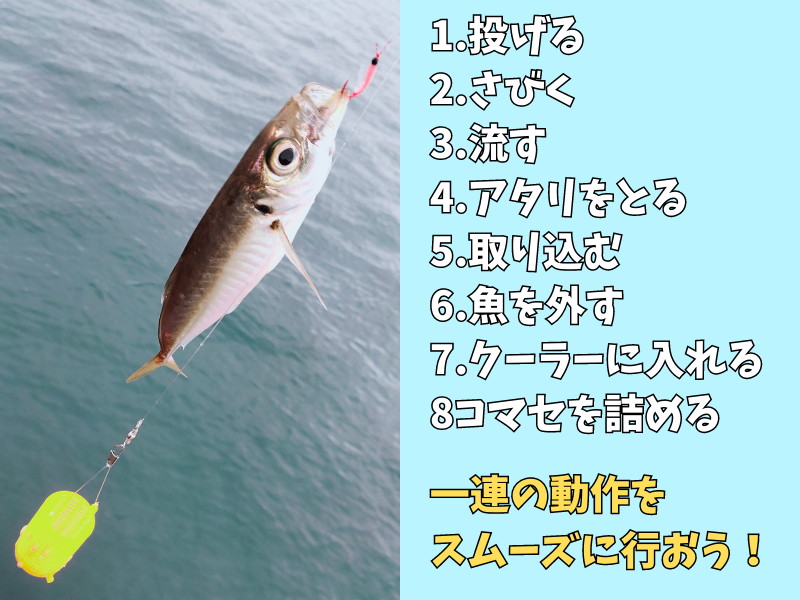

一連の動作をスムーズに行う

ここまで解説してきたコツを実践できるようになればもはやボウズはありませんが、最後に数を伸ばすためのコツをもう一つお伝えさせて頂きましょう。

いくらコマセを撒いていても魚は潮が変わると移動しますし、コマセでお腹がいっぱいになったりと色んな理由でいつかは釣れなくなってしまいます。

そこで釣れる時にたくさん釣るというのがサビキ釣りにおいて数をのばす最大のコツなんですね。

そのためには投入~取り込み~次の一投までをスムーズに行うことが大事で、針を外すのにもたついているようではいけません。

効率よく一連の動作ができるようになれば、あなたも一人前のサビキ釣り師です♪

ちなみにこちらはアジがあまり釣れない岡山県の貴重な春アジ(笑)

ルアーで狙っていたんですが群れの規模が小さいのでどうにもならず、僅かな回遊のタイミングをサビキ釣りで効率よくキャッチ!

やっぱりコツさえ掴んでしまえばサビキ釣りは強力ですね♪

渋いアジを釣る方法

仕掛け

ここまでの解説は基本的な部分でした。

釣れる条件が整っている時はこれだけで十分ですが、実際にはそういう時ばかりではありません。

魚が少ない地域もあれば、口を使わない低活性な時だって多々あるわけですね。

そんな条件でも渋いアジに口を使わせるのが、広島のベテラン達がやっていたライト投げサビキです。

上の動画で実際に釣っているシーンも公開していますよ!

- 磯竿4.5m、1.5号

- スピニングリール2000番

- ナイロンライン2号

- 遊動ウキ4号

- 下カゴ4号

- サビキ1~3号

- シモリペット小

- ウキ止めゴム小

- ウキストッパー小

特徴

- 小さい針や細いハリスが使える

- 繊細な誘いを入れられる

- 掛けた魚をバラしにくい

- 手返しがよい

- 魚の引きを味わえる

- ウキを外せば足元サビキに変更できる

- 軽くて疲れない

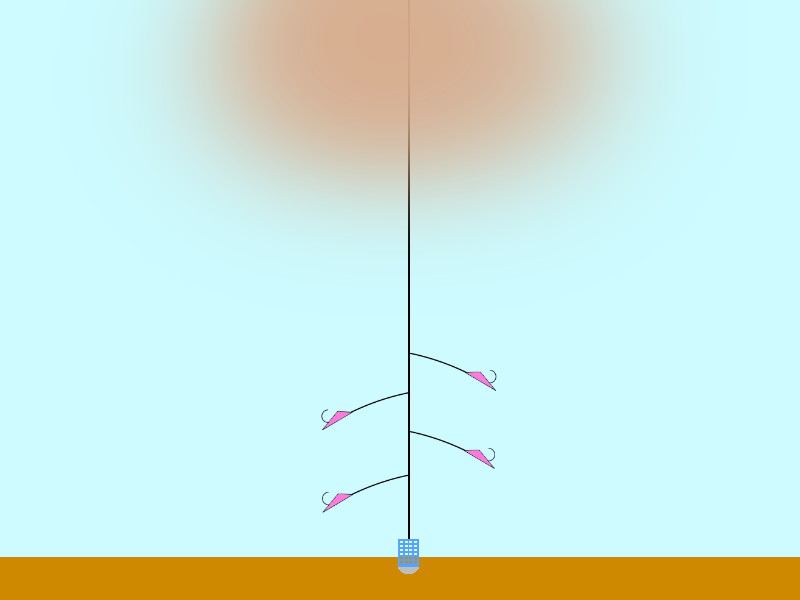

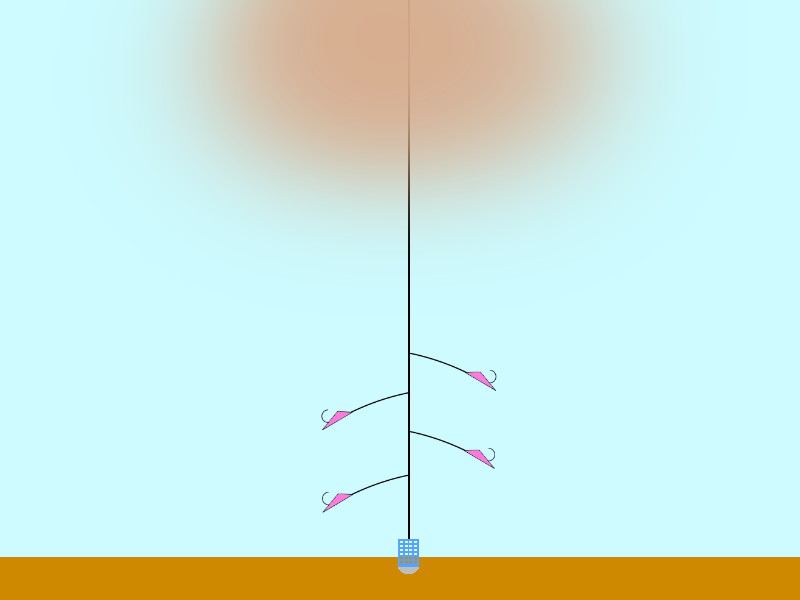

一般的な投げサビキでは遠投3号などゴツイ磯竿が使われますが、この仕掛けは足元サビキなどに使用される1.5号を使うのが特徴です。

大きい針は大きい魚しか釣れませんが、小さい針は大きい魚も小さい魚も釣れます。

しかし一般的に販売されているサビキ仕掛けは、針が小さくなると幹糸も細くなりますよね。

そのためアジの活性が低くて小さい針を使いたくても、幹糸がカゴの重さに耐えられず、投げた時に切れてしまいます。

しかし軟らかい竿と軽いカゴを使えば、1号の針(幹糸1号、ハリス0.6号)でも軽く投げれば切れません。

「上カゴと軽いオモリを使えばいいじゃん」と思われるかもしれませんが、下カゴと吸い込みバケツの圧倒的な手返しの良さを考慮した形です。

またハリスが細くなれば渋いアジにも見切られにくくなり、竿の柔軟性によりバラシが減って少ないアタリも効率的にキャッチできるというわけですね。

私がこの仕掛けを知ったのは、以前広島県にアジを狙いに行った時のこと。

サッパリ釣れずに半泣きになっていた時、すぐ隣で爆釣している地元のベテランたちにこの仕掛けを教えていただきました。

ただし4号のサビキウキや下カゴは普通の釣具屋には置いていないのがネックです。

釣り方

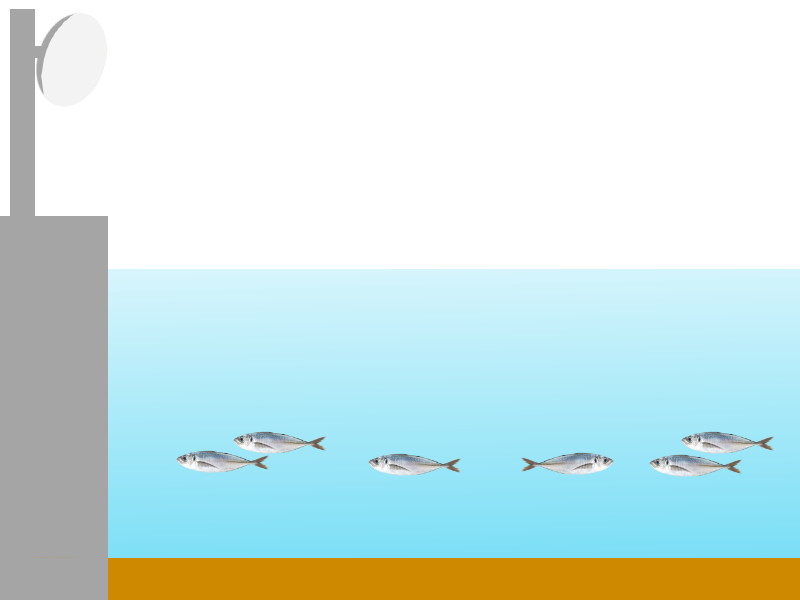

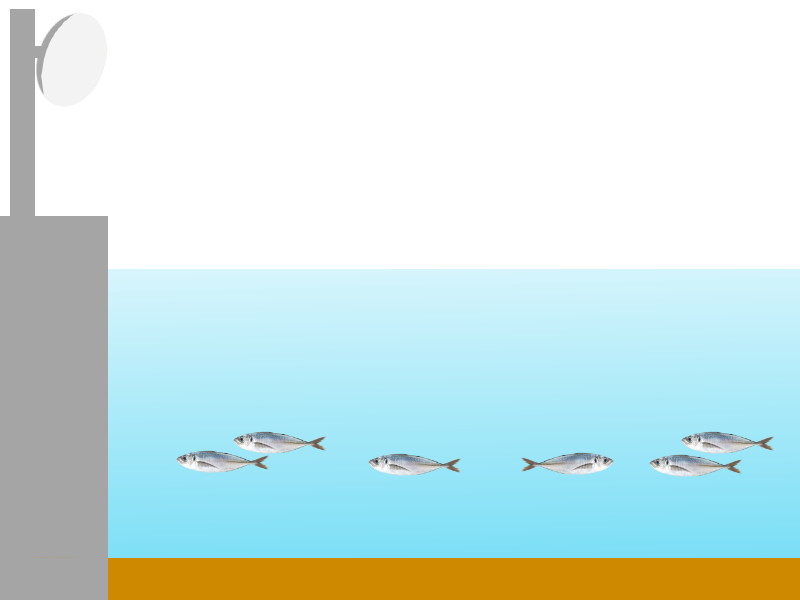

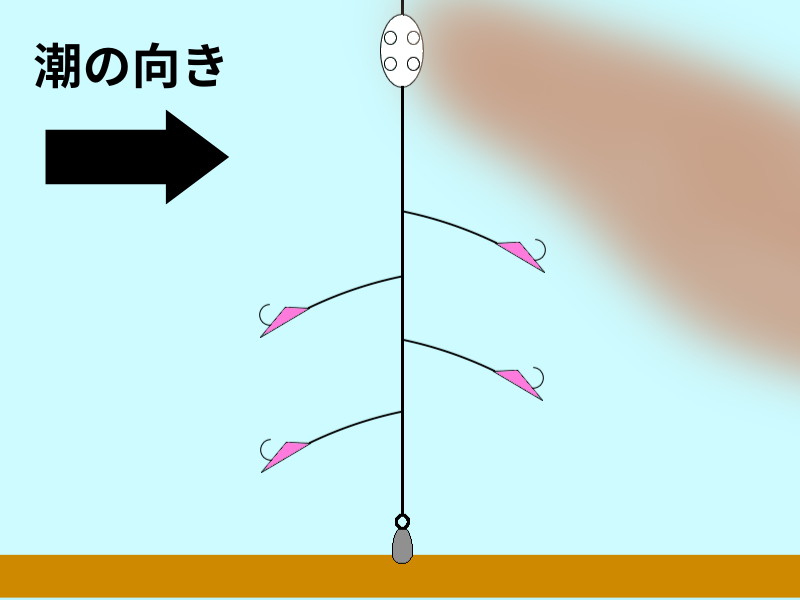

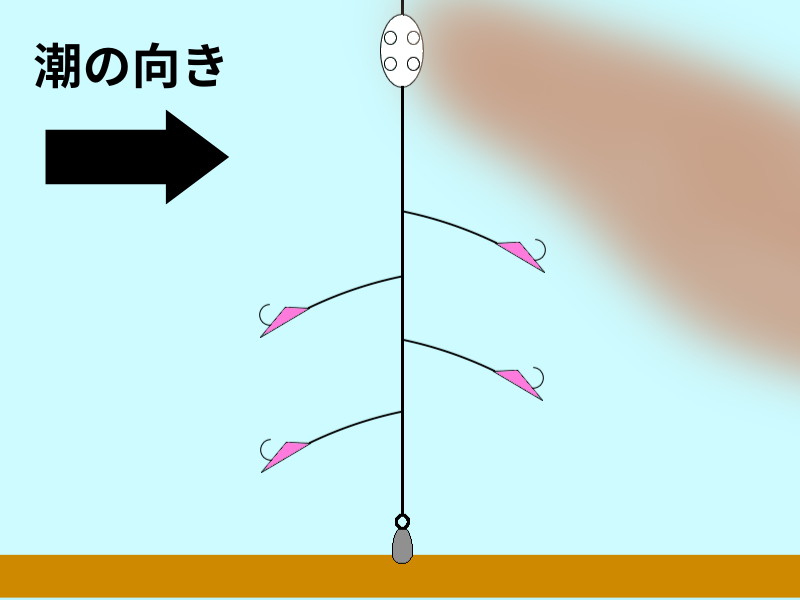

一般的な投げサビキのように遠投はせず、10mから20m程度投げて潮に乗せて流していきます。

ライト投げサビキにおいて大事なのは飛距離ではなく、あくまで精度。

同じ場所に投げて同じコースを流していくことで、狙った場所にアミエビを効かせ続けてアジの密度を上げるんです。

使うアミエビの量はカゴの半分くらいでいいですが、その代わりに常に切らせないように注意しましょう。

釣り方を洗練していくとコマセの量は少なめで投入回数が増えるのは、コマセを使った他の釣りにも言えることです。

潮の向きや強弱が変わったら投入ポイントを調整して、アミエビが溜まる潮のヨレを常に意識しましょう。

そのため波止の先端のような潮通しがよく明確な変化が生まれる地形の方が、ライト投げサビキには適しています。

潮が緩くてただの横流れのようなポイントではこの釣りの良さは活かせません。

基本的には流すだけでいいですが、食わない時はソフトにさびいて誘うのもあり。

強いロッドワークは糸で水を切りアジに警戒心を与えるので、渋い状況では逆効果になります。

釣行記

2024年8月の釣行です。

今回向かったのは備前市の頭島港。

ただし岡山県はアジの魚影が薄く、それに加えて太陽が高く昇っているので状況は厳しい。

波止の先端で釣りを始めると、横に釣り人が来てサビキ釣りを始めました。

向こうは足元サビキなので、ライト投げサビキとの比較にちょうど良いデータが取れますね。

ここは常にアジがいるわけではないので、少ない回遊のタイミングに確実に拾い続けることができるかが勝負を分けます。

こちらは終始ポロポロと釣れ、運がいい時にはダブルヒットも。

お隣さんは結局アジは掛からずママカリ(サッパ)が何度かヒットしていた模様。

食べるぶんだけキープして終了!

このように魚影が薄く渋い状況では、一般的なサビキとはかなりの差が出ます。

まとめ

- 釣果アプリや釣具屋で魚の回遊状況を調べる

- 同じ釣場の中にもよく釣れるポイントがある

- ウキ下を調整して水深を合わせる

- コマセを魚がいる水深まで届ける

- 仕掛けは魚種や状況に応じて変える

- コマセは最初は多く撒き、群れがきたら量を減らす

- 朝と夕方がよく釣れる

- ライトな投げサビキなら食いがアップする

今回ご説明したことを全て実行すれば、誰でも確実に魚が釣れます。

これで釣れないなら、そこはもうポイントとして終わっているので通う意味がありません。

それではがんばってください!

一般的なサビキ釣りの道具に関してはこちらの記事をどうぞ。

コメント