水温が低いはチニングには厳しい時期ですよね…。

「もうチニングは春までお休み!」という方も多いのではないでしょうか?

いやいや…ちょっと待ってください!

冬はむしろ釣りやすい時期でもあるんですよ?

ということで今回は冬のチニング攻略法を分かりやすく解説!

この記事は約3分で読み終えるので、ぜひ参考にしていただき釣りまくってください♪

また動画だともっと分かりやすいので、お時間がある人はこちらをどうぞ↓↓↓

餌釣り、ルアー、フライなどジャンルを問わず身近な水域での釣りを楽しんでいます。

「釣りの楽しさをお届けする」をモットーに、初心者の方にも分かりやすく釣りの情報を発信中!

\SNSもよろしくね!/

ポイント

最初に結論から申しますと、深場に隣接する浅場です。

魚影が濃い地域だと冬でもその辺に普通にいるんですが、それは例外として置いときます。

夏は足元にうじゃうじゃチヌがいたのに、冬になってからというもののサッパリ見なくなりますよね。

何故か分かりますか?

今回釣りをした岡山県倉敷市の高梁川の場合ですが、11月半ばぐらいから一気に上流域は釣れなくなります。

例えば…

こんな冷たい淡水が流れ込んでくる潮止や…

気温の影響を受けやすい広大なシャローエリアを嫌って群れが移動してしまうんですね。

じゃあどこに行くのかというと…

温かい水が出ているところや…

水温が安定している深場です。

このように大型船が入れる場所は基本的に水深も十分あるので、グーグルマップで調べてみるといいですよ。

またこの港は奥がマリーナになっていて、魚が依存しやすいストラクチャーも豊富です。

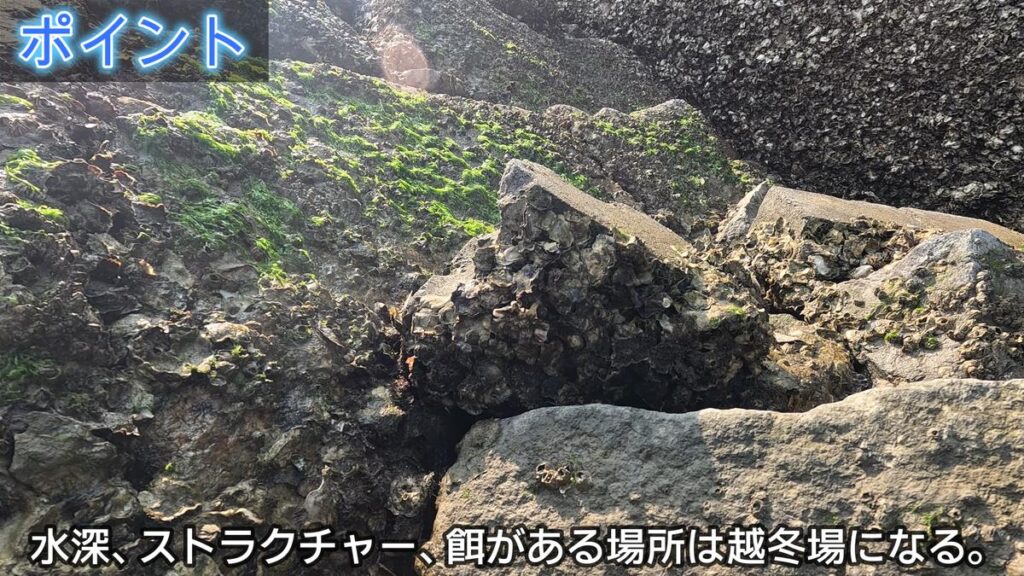

また浅場には岩もゴロゴロ転がっていて…

このようにカキやフジツボ、アオサなど餌がついていますし、砂地には甲殻類も生息しています。

そして魚も深いところでじっとしているだけでは死んでしまいますので、潮が満ちるのに乗って浅場に餌を取りに来るわけですね。

このように水深・ストラクチャー・餌が揃っている場所はチヌやキビレの越冬場として成立します。

時間帯

瀬戸内海など干潮差が大きいエリアでは時間は気にする必要はありません。

この釣りはあくまで潮位が時間よりも優先されますからね。

ちなみに岡山県は大潮の日は干潮差が3mを超えるんですが、潮が満ちるのに合わせて入ってくる群れを打つのが基本です。

つまり「今日は干潮が8時だから10時頃から入るか~」というように、潮汐から時間帯を決めればいいんですね。

これが日本海など潮位差が少ないエリアだと話は別で、水温が上がっていてチヌの活性も上がりやすい夕マズメを絡めたナイトゲームが安定します。

温排水ポイントは工場がフル稼働しやすい日中ならいつでもいいです。

ただし工場が休みなのか排水がない日もありますから、遠征する人は覚悟が必要ですよ(笑)

タックル

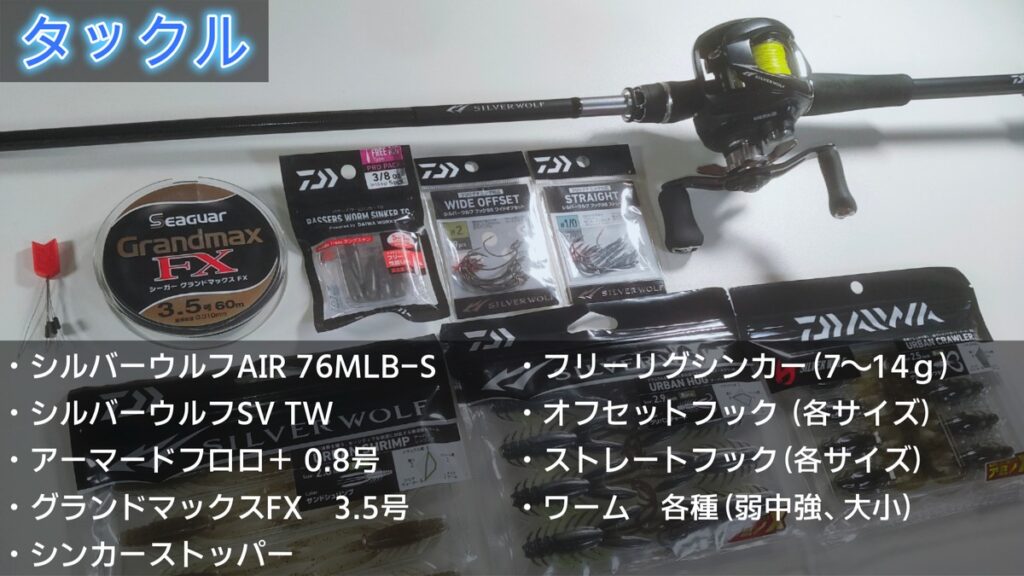

- シルバーウルフAIR 76MLB-S

- シルバーウルフSVTW

- アーマードフロロ+ 0.8号

- グランドマックスFX 3.5号

- シンカーストッパー

- フリーリグシンカー 各サイズ

- オフセットフック 各サイズ

- ストレートフック 各サイズ

- ワーム 各種

ボトムゲームはキャストの問題さえクリアできれば、ベイトタックルの方が有利です。

夏に足元にいた魚が冬に見えなくなるということは、見えない沖にいるんですね。

だからしっかり飛ばして遠投先でもかけられるように張りが強いロッドがおすすめです。

またチニングではPEラインは0.6号派と0.8号派がいますが、どちらを選ぶべきかよくわからない人も多いのではないでしょうか?

遠くに飛ばすためにロッドを硬く、シンカーを重くするということは、ラインへの負担も増すわけですから私は0.8号を強くおすすめしますよ!

「ラインを太くすると飛距離や感度、巻き上げ量が…」と心配する人もいるんですが、そういう人は寝てる間に0.8号に巻き替えられていても多分気付きません(笑)

そういうのは誤差の範囲ですが強度は目を見張るほど変わりますから、ラインブレイクを減らせる方が有利ですよ。

せっかく釣れる時なのにキャスト切れ、アワセ切れでノットを組み直さないといけない目に合うと必ず後悔します。

ワームは巻いた時にバタバタと派手に動くものより、僅かな水流や倒れ込む動作でユラ~っとスローに誘えるものが冬は強いですね。

特にアーバンシュリンプは冬のチニングワームの代名詞的な存在。

私の経験では水温が15度を下回るぐらいから巻きの釣りに反応が悪くなり、代わりにロッドアクションを付けて短い距離で誘うのが効くようになってきます。

とはいえ最終的には魚をやる気にさせた者勝ちでして、強波動バタバタ系ワームに代えたら食ってくることは全然珍しくありません。

だから弱波動系の使用頻度が増えはしますが、結局オールシーズン弱中強は必要です。

またカラーに関しては冬はサンドシュリンプなど、薄めのものが人気です。

これは「冬は水がクリアなので派手な色じゃなくても魚は見つけられる。むしろ見切られる」と言われているのが理由なんですが、私の見解は違います。

「だからみんなこの色を使っているし、ちゃんと釣れているから、これにしとけば間違いない」…という先入観(=自信)を持てることが、このカラーが冬に釣れる最大の理由でしょう(笑)

色に関しては「どこぞの偉い教授の研究では…」みたいなこと言ったって、実際にはその通りにはならないですよね?

そういう人たちも「最終的には魚にしか分からないけど…」と締めるのが限界です。

そしてそれを確認するための手段として釣りをするのが釣り人です。

つまり自分の実績以上の根拠は存在しませんから、自分が信頼していて最後まで集中力を保てるカラーがあれば、それが最強です。

でもそれだけじゃスッキリしない人もいると思うので、もう少しそれっぽいお話をしましょう。

みなさん、人間の目には苦手な色があるのをご存じですか?

何色だと思います?

青です。

これは自然界に人間目線で青い食べ物が少ないからだそうですが、その理屈で考えるとチヌやキビレが冬でも食べているものって甲殻類や海藻など茶色や緑っぽいものが多いと思います。

普段食べているものに近い色を使っていれば「カラーが原因で嫌われる」という確率は下げられるかもしれませんね。

つまり定番のグリーンパンプキンです。

ちなみに私の冬のシークレットカラーはグリパンチャート!

「ええっ?濁りが強い夏用でしょ?」というイメージが強いと思うんですが、先ほど話したグリパンを背中に背負いつつ、腹側のチャートに色が切り替わってリアクションを誘えるなんて、最強だと思いませんか?

私はそう信じています(笑)

ということで

- 冬の人気カラー

- 定番のナチュラルカラー

- 自分のシークレットカラー

この3色があれば完璧です。

釣り方

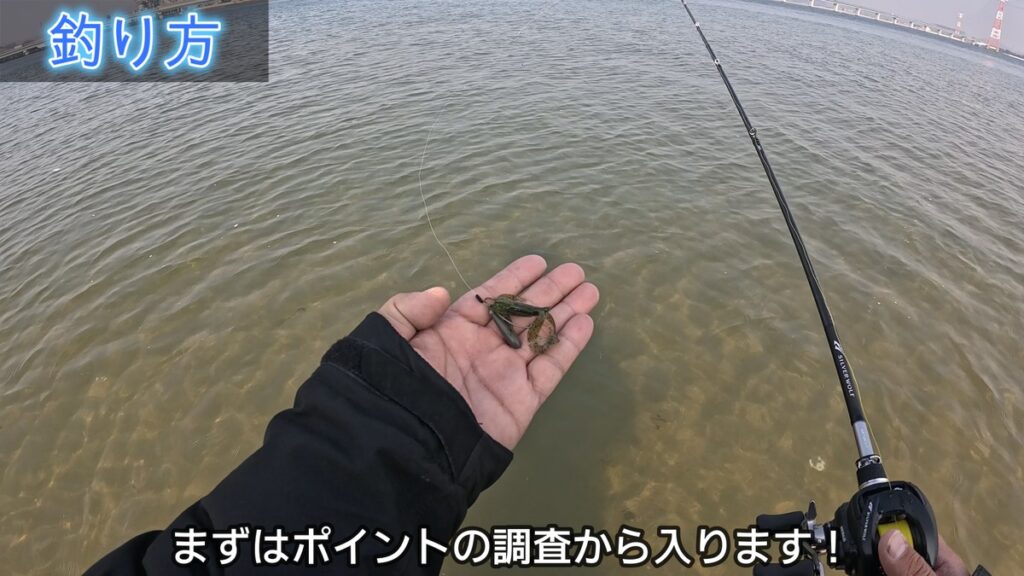

さていきなり釣ろうとするんじゃなくて、まずはポイントの調査から入ります。

最初からフルキャストするとパツーン!とラインが切れてしまうので、霧吹きで濡らしてください。

ティップガイドも水につけて濡らしましょう。

そのため飛距離が出るセッティングが望ましいので、私は10.5gシンカーとリトルスパイダー3インチのフリーリグを使います。

着水したら底につくまでの時間を計り、その後は一定の速度で底を巻いてきます。

速度が一定だと巻き抵抗の変化が分かりやすいんですね。

例えば巻くのが軽くなってその後重くなれば、そこは深くなっています。

逆に重くなって軽くなれば、そこは浅くなっています。

具体的には

- 水深、周りとの差ですね。

- 地形、ブレイクや起伏です。

- 底質、泥か砂か石か。

- 潮、強弱や向き。

などを調べます。

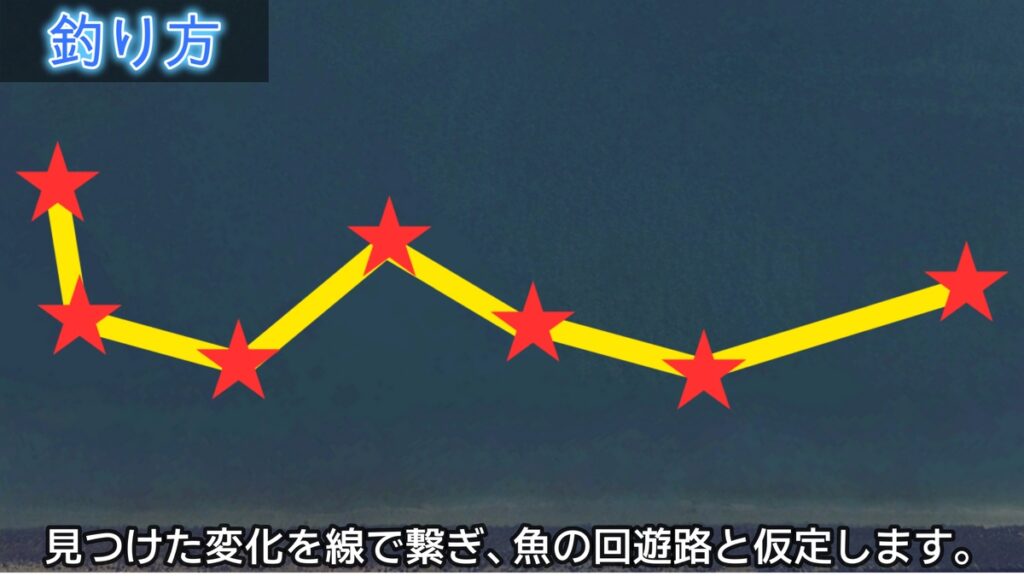

干潟は一見変化に乏しいんですが、こうしていると変化率が高いところが絞れて来ます。

これを丁寧にやるほど後が楽になるので、手間を惜しんではいけません。

こうして歩きながら調査して、まずはポイント全体を面で大まかに把握します。

今度はそれらを線で繋いで魚の回遊路と仮定して、次はこの線だけを攻めていきます。

無駄に遠くまで投げないし、無意味に足元まで攻めません。

ある程度巻いたらすぐに回収して、歩いて、またキャストします。

ようは釣れる確率が低い範囲を取り除き、釣れる確率が高い範囲に時間を継ぎこむわけですね。

アクションですが、まずはボトムバンピング。

ロッドを2~3回パパン、と動かしてワームを跳ねさせて、その直後にテンションを抜いて少し止めます。

ロッドアクションが強すぎるとラインの水切り音がプレッシャーを与えたり、チヌが追うのを諦めるので強すぎるのはダメです。

ステイの時間は魚の反応を見ながら、1秒から長くて5秒くらい。

5秒止めても食ってくることはあるんですが、見切られる可能性が高いし釣りのペースが落ちるのでそこまで待ちません。

私は2秒くらいのことが多いかな。

またロッドアクションよりもその後の止めこそがメインアクションで、バイトのほとんどはその時に集中します。

テンションを抜いてワームをフワ~っと倒れ込ませつつも、即座にフッキングできるように集中してください。

もう1つはシェイク。

ゆっくり巻いて追わせながらチョンチョン…として食わなければまた少し巻く。

止めると見切られる、でも動かし続けても食わないといった時に多用します。

これも非常によく釣れます。

次に魚が掛かった時の話なんですが、私はファイト中にリールを何回巻いたかを数えてます。

それにハンドル一回転あたりの巻き上げ量をかけるんですね。

もちろんドラグを出したりクラッチを切ったらそのぶんボヤけますが、これで群れまでの距離がほぼ正確に分かります。

これで更に精度を高めて、すぐ同じ場所に最短最速でキャストします。

同じところに投げても釣れなくなったら、今度はファイト中に魚がどちらに走ろうとしていたかを思い出してください。

多くの場合、近くにストラクチャーでもそこに逃げこもうとしますが、そうでないなら仲間がいる方に走ります。

だからそっちにキャストの方向をずらす。

当たらなければ即回収。

ではその先にある起伏まで進んでいるのでは?という風に、今度は点で撃っていく。

キャストするごとに消去法で釣れる確率は上がっていきますから、間違っていても構いません。

つまり最初に調べておいた地形と掛けた魚の動き、潮位の変化などを踏まえて、群れが左右前後、どう移動するのか考える。

そして自分で歩きながら回遊する群れを追い掛けて、最短距離を最速で、抜けるだけ抜く。

よくポイントを広く探って…みたいな言葉を聞きますが、それは効率的なようで、実際には最も効率が悪い方法です。

徹底的に無駄を排除していくと、面から線、最終的には点に至ります。

点の釣りはチニングの究極形なので、ぜひ身に着けてください!

釣行記

※2022年1月

コメント